隐藏在动量中的梯度累积:少更新几步,效果反而更好?

By 苏剑林 | 2021-08-24 | 36038位读者 | 引用我们知道,梯度累积是在有限显存下实现大batch_size训练的常用技巧。在之前的文章《用时间换取效果:Keras梯度累积优化器》中,我们就简单介绍过梯度累积的实现,大致的思路是新增一组参数来缓存梯度,最后用缓存的梯度来更新模型。美中不足的是,新增一组参数会带来额外的显存占用。

这几天笔者在思考优化器的时候,突然意识到:梯度累积其实可以内置在带动量的优化器中!带着这个思路,笔者对优化了进行了一些推导和实验,最后还得到一个有意思但又有点反直觉的结论:少更新几步参数,模型最终效果可能会变好!

注:本文下面的结果,几乎原封不动且没有引用地出现在Google的论文《Combined Scaling for Zero-shot Transfer Learning》中,在此不做过多评价,请读者自行品评。

SGDM

在正式讨论之前,我们定义函数

χt/k={1,t≡0(modk)0,t≢

也就是说,t是一个整数,当它是k的倍数时,\chi_{t/k}=1,否则\chi_{t/k}=0,这其实就是一个t能否被k整除的示性函数。在后面的讨论中,我们将反复用到这个函数。

ChildTuning:试试把Dropout加到梯度上去?

By 苏剑林 | 2021-11-22 | 72720位读者 | 引用Dropout是经典的防止过拟合的思路了,想必很多读者已经了解过它。有意思的是,最近Dropout有点“老树发新芽”的感觉,出现了一些有趣的新玩法,比如最近引起过热议的SimCSE和R-Drop,尤其是在文章《又是Dropout两次!这次它做到了有监督任务的SOTA》中,我们发现简单的R-Drop甚至能媲美对抗训练,不得不说让人意外。

一般来说,Dropout是被加在每一层的输出中,或者是加在模型参数上,这是Dropout的两个经典用法。不过,最近笔者从论文《Raise a Child in Large Language Model: Towards Effective and Generalizable Fine-tuning》中学到了一种新颖的用法:加到梯度上面。

梯度加上Dropout?相信大部分读者都是没听说过的。那么效果究竟如何呢?让我们来详细看看。

输入梯度惩罚与参数梯度惩罚的一个不等式

By 苏剑林 | 2021-12-11 | 24738位读者 | 引用在本博客中,已经多次讨论过梯度惩罚相关内容了。从形式上来看,梯度惩罚项分为两种,一种是关于输入的梯度惩罚\Vert\nabla_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\theta})\Vert^2,在《对抗训练浅谈:意义、方法和思考(附Keras实现)》、《泛化性乱弹:从随机噪声、梯度惩罚到虚拟对抗训练》等文章中我们讨论过,另一种则是关于参数的梯度惩罚\Vert\nabla_{\boldsymbol{\theta}} f(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\theta})\Vert^2,在《从动力学角度看优化算法(五):为什么学习率不宜过小?》、《我们真的需要把训练集的损失降低到零吗?》等文章我们讨论过。

在相关文章中,两种梯度惩罚都声称有着提高模型泛化性能的能力,那么两者有没有什么联系呢?笔者从Google最近的一篇论文《The Geometric Occam's Razor Implicit in Deep Learning》学习到了两者的一个不等式,算是部分地回答了这个问题,并且感觉以后可能用得上,在此做个笔记。

最终结果

假设有一个l层的MLP模型,记为

\begin{equation}\boldsymbol{h}^{(t+1)} = g^{(t)}(\boldsymbol{W}^{(t)}\boldsymbol{h}^{(t)}+\boldsymbol{b}^{(t)})\end{equation}

其中g^{(t)}是当前层的激活函数,t\in\{1,2,\cdots,l\},并记\boldsymbol{h}^{(1)}为\boldsymbol{x},即模型的原始输入,为了方便后面的推导,我们记\boldsymbol{z}^{(t+1)}=\boldsymbol{W}^{(t)}\boldsymbol{h}^{(t)}+\boldsymbol{b}^{(t)};参数全体为\boldsymbol{\theta}=\{\boldsymbol{W}^{(1)},\boldsymbol{b}^{(1)},\boldsymbol{W}^{(2)},\boldsymbol{b}^{(2)},\cdots,\boldsymbol{W}^{(l)},\boldsymbol{b}^{(l)}\}。设f是\boldsymbol{h}^{(l+1)}的任意标量函数,那么成立不等式

\begin{equation}\Vert\nabla_{\boldsymbol{x}} f\Vert^2\left(\frac{1 + \Vert \boldsymbol{h}^{(1)}\Vert^2}{\Vert\boldsymbol{W}^{(1)}\Vert^2 \Vert\nabla_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{h}^{(1)}\Vert^2}+\cdots+\frac{1 + \Vert \boldsymbol{h}^{(l)}\Vert^2}{\Vert\boldsymbol{W}^{(l)}\Vert^2 \Vert\nabla_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{h}^{(l)}\Vert^2}\right)\leq \Vert\nabla_{\boldsymbol{\theta}} f\Vert^2\label{eq:f}\end{equation}

Seq2Seq+前缀树:检索任务新范式(以KgCLUE为例)

By 苏剑林 | 2021-12-17 | 73055位读者 | 引用两年前,在《万能的seq2seq:基于seq2seq的阅读理解问答》和《“非自回归”也不差:基于MLM的阅读理解问答》中,我们在尝试过分别利用“Seq2Seq+前缀树”和“MLM+前缀树”的方式做抽取式阅读理解任务,并获得了不错的结果。而在去年的ICLR2021上,Facebook的论文《Autoregressive Entity Retrieval》同样利用“Seq2Seq+前缀树”的组合,在实体链接和文档检索上做到了效果与效率的“双赢”。

事实上,“Seq2Seq+前缀树”的组合理论上可以用到任意检索型任务中,堪称是检索任务的“新范式”。本文将再次回顾“Seq2Seq+前缀树”的思路,并用它来实现最近推出的KgCLUE知识图谱问答榜单的一个baseline。

Efficient GlobalPointer:少点参数,多点效果

By 苏剑林 | 2022-01-25 | 139613位读者 | 引用在《GlobalPointer:用统一的方式处理嵌套和非嵌套NER》中,我们提出了名为“GlobalPointer”的token-pair识别模块,当它用于NER时,能统一处理嵌套和非嵌套任务,并在非嵌套场景有着比CRF更快的速度和不逊色于CRF的效果。换言之,就目前的实验结果来看,至少在NER场景,我们可以放心地将CRF替换为GlobalPointer,而不用担心效果和速度上的损失。

在这篇文章中,我们提出GlobalPointer的一个改进版——Efficient GlobalPointer,它主要针对原GlobalPointer参数利用率不高的问题进行改进,明显降低了GlobalPointer的参数量。更有趣的是,多个任务的实验结果显示,参数量更少的Efficient GlobalPointer反而还取得更好的效果。

大量的参数

这里简单回顾一下GlobalPointer,详细介绍则请读者阅读《GlobalPointer:用统一的方式处理嵌套和非嵌套NER》。简单来说,GlobalPointer是基于内积的token-pair识别模块,它可以用于NER场景,因为对于NER来说我们只需要把每一类实体的“(首, 尾)”这样的token-pair识别出来就行了。

GPLinker:基于GlobalPointer的实体关系联合抽取

By 苏剑林 | 2022-01-30 | 134467位读者 | 引用在将近三年前的百度“2019语言与智能技术竞赛”(下称LIC2019)中,笔者提出了一个新的关系抽取模型(参考《基于DGCNN和概率图的轻量级信息抽取模型》),后被进一步发表和命名为“CasRel”,算是当时关系抽取的SOTA。然而,CasRel提出时笔者其实也是首次接触该领域,所以现在看来CasRel仍有诸多不完善之处,笔者后面也有想过要进一步完善它,但也没想到特别好的设计。

后来,笔者提出了GlobalPointer以及近日的Efficient GlobalPointer,感觉有足够的“材料”来构建新的关系抽取模型了。于是笔者从概率图思想出发,参考了CasRel之后的一些SOTA设计,最终得到了一版类似TPLinker的模型。

基础思路

关系抽取乍看之下是三元组(s,p,o)(即subject, predicate, object)的抽取,但落到具体实现上,它实际是“五元组”(s_h,s_t,p,o_h,o_t)的抽取,其中s_h,s_t分别是s的首、尾位置,而o_h,o_t则分别是o的首、尾位置。

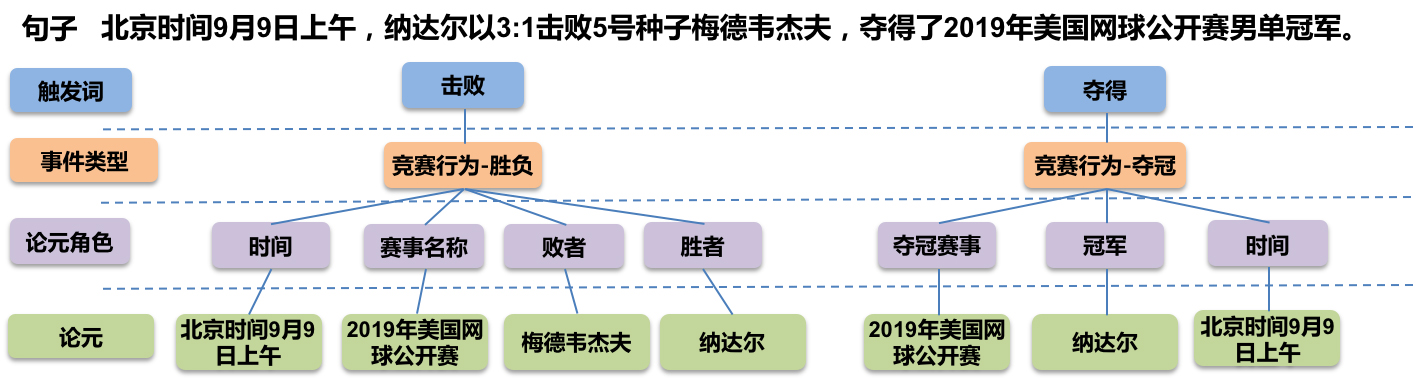

GPLinker:基于GlobalPointer的事件联合抽取

By 苏剑林 | 2022-02-21 | 86815位读者 | 引用大约两年前,笔者在百度的“2020语言与智能技术竞赛”中首次接触到了事件抽取任务,并在文章《bert4keras在手,baseline我有:百度LIC2020》中分享了一个转化为BERT+CRF做NER的简单baseline。不过,当时的baseline更像是一个用来凑数的半成品,算不上一个完整的事件抽取模型。而这两年来,关系抽取的模型层见迭出,SOTA一个接一个,但事件抽取似乎没有多亮眼的设计。

最近笔者重新尝试了事件抽取任务,在之前的关系抽取模型GPLinker的基础上,结合完全子图搜索,设计一个比较简单但相对完备的事件联合抽取模型,依然称之为GPLinker,在此请大家点评一番。

任务简介

事件抽取是一个比较综合的任务。一个标准的事件抽取样本如下:

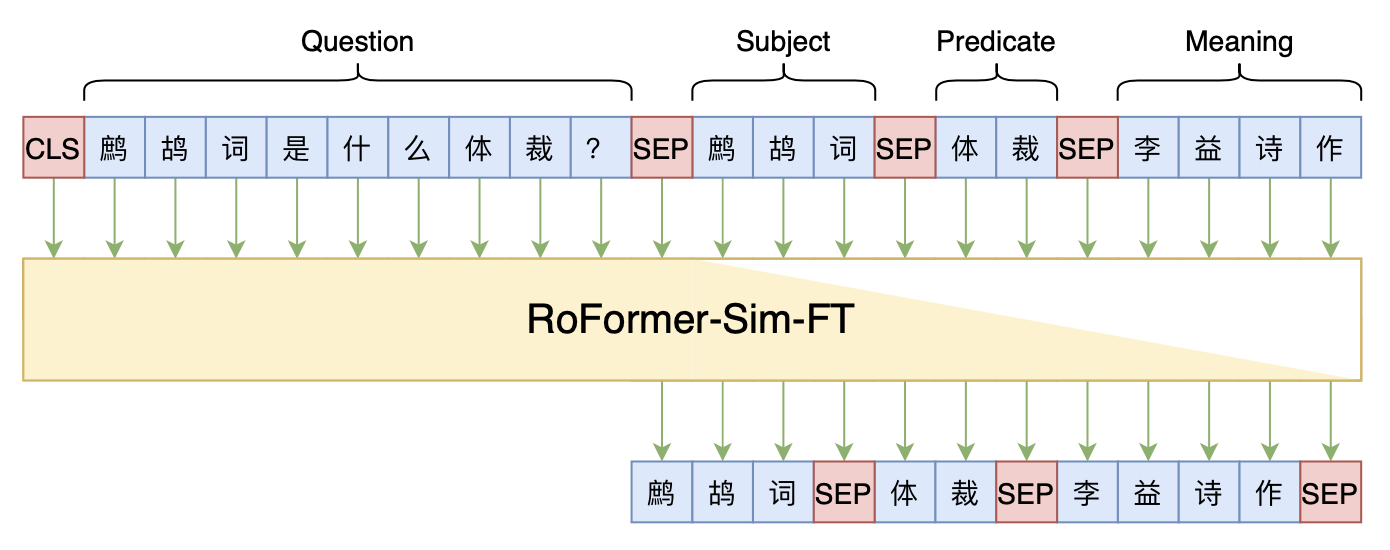

RoFormerV2:自然语言理解的极限探索

By 苏剑林 | 2022-03-21 | 68073位读者 | 引用大概在1年前,我们提出了旋转位置编码(RoPE),并发布了对应的预训练模型RoFormer。随着时间的推移,RoFormer非常幸运地得到了越来越多的关注和认可,比如EleutherAI新发布的60亿和200亿参数的GPT模型中就用上了RoPE位置编码,Google新提出的FLASH模型论文中则明确指出了RoPE对Transformer效果有明显的提升作用。

与此同时,我们也一直在尝试继续加强RoFormer模型,试图让RoFormer的性能“更上一层楼”。经过近半年的努力,我们自认为取得了还不错的成果,因此将其作为“RoFormerV2”正式发布:

最近评论