也来谈谈RNN的梯度消失/爆炸问题

By 苏剑林 | 2020-11-13 | 126826位读者 |尽管Transformer类的模型已经攻占了NLP的多数领域,但诸如LSTM、GRU之类的RNN模型依然在某些场景下有它的独特价值,所以RNN依然是值得我们好好学习的模型。而对于RNN梯度的相关分析,则是一个从优化角度思考分析模型的优秀例子,值得大家仔细琢磨理解。君不见,诸如“LSTM为什么能解决梯度消失/爆炸”等问题依然是目前流行的面试题之一...

关于此类问题,已有不少网友做出过回答,然而笔者查找了一些文章(包括知乎上的部分回答、专栏以及经典的英文博客),发现没有找到比较好的答案:有些推导记号本身就混乱不堪,有些论述过程没有突出重点,整体而言感觉不够清晰自洽。为此,笔者也尝试给出自己的理解,供大家参考。

RNN及其梯度 #

RNN的统一定义为

\begin{equation}h_t = f\left(x_t, h_{t-1};\theta\right)\end{equation}

其中$h_t$是每一步的输出,它由当前输入$x_t$和前一时刻输出$h_{t-1}$共同决定,而$\theta$则是可训练参数。在做最基本的分析时,我们可以假设$h_t,x_t,\theta$都是一维的,这可以让我们获得最直观的理解,并且其结果对高维情形仍有参考价值。之所以要考虑梯度,是因为我们目前主流的优化器还是梯度下降及其变种,因此要求我们定义的模型有一个比较合理的梯度。我们可以求得:

\begin{equation}\frac{d h_t}{d\theta} = \frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\frac{d h_{t-1}}{d\theta} + \frac{\partial h_t}{\partial \theta}\end{equation}

可以看到,其实RNN的梯度也是一个RNN,当前时刻梯度$\frac{d h_t}{d\theta}$是前一时刻梯度$\frac{d h_{t-1}}{d\theta}$与当前运算梯度$\frac{\partial h_t}{\partial \theta}$的函数。同时,从上式我们就可以看出,其实梯度消失或者梯度爆炸现象几乎是必然存在的:当$\left|\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\right| < 1$时,意味着历史的梯度信息是衰减的,因此步数多了梯度必然消失(好比$\lim\limits_{n\to\infty} 0.9^n \to 0$);当$\left|\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\right| > 1$,因为这历史的梯度信息逐步增强,因此步数多了梯度必然爆炸(好比$\lim\limits_{n\to\infty} 1.1^n \to \infty$)。总不可能一直$\left|\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\right| = 1$吧?当然,也有可能有些时刻大于1,有些时刻小于1,最终稳定在1附近,但这样概率很小,需要很精巧地设计模型才行。

所以步数多了,梯度消失或爆炸几乎都是不可避免的,我们只能对于有限的步数去缓解这个问题。

消失还是爆炸? #

说到这里,我们还没说清楚一个问题:什么是RNN的梯度消失/爆炸?梯度爆炸好理解,就是梯度数值发散,甚至慢慢就NaN了;那梯度消失就是梯度变成零吗?并不是,我们刚刚说梯度消失是$\left|\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\right|$一直小于1,历史梯度不断衰减,但不意味着总的梯度就为0了,具体来说,一直迭代下去,我们有

\begin{equation}\begin{aligned}\frac{d h_t}{d\theta} =& \frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\frac{d h_{t-1}}{d\theta} + \frac{\partial h_t}{\partial \theta}\\

=& \frac{\partial h_t}{\partial \theta}+\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\frac{\partial h_{t-1}}{\partial \theta}+\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\frac{\partial h_{t-1}}{\partial h_{t-2}}\frac{\partial h_{t-2}}{\partial \theta}+\dots\\

\end{aligned}\end{equation}

显然,其实只要$\frac{\partial h_t}{\partial \theta}$不为0,那么总梯度为0的概率其实是很小的;但是一直迭代下去的话,那么$\frac{\partial h_1}{\partial \theta}$这一项前面的稀疏就是$t-1$项的连乘$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\frac{\partial h_{t-1}}{\partial h_{t-2}}\cdots\frac{\partial h_2}{\partial h_1}$,如果它们的绝对值都小于1,那么结果就会趋于0,这样一来,$\frac{d h_t}{d\theta}$几乎就没有包含最初的梯度$\frac{\partial h_1}{\partial \theta}$的信息了,这才是RNN中梯度消失的含义:距离当前时间步越长,那么其反馈的梯度信号越不显著,最后可能完全没有起作用,这就意味着RNN对长距离语义的捕捉能力失效了。

说白了,你优化过程都跟长距离的反馈没关系,怎么能保证学习出来的模型能有效捕捉长距离呢?

几个数学公式 #

上面的文字都是一般性的分析,接下来我们具体RNN具体分析。不过在此之前,我们需要回顾几条数学公式,后面的推导中我们将多次运用到这几条公式:

$$\begin{equation}\begin{aligned}

&\tanh x = 2\sigma(2x) - 1\\

&\sigma(x) = \frac{1}{2}\left(\tanh \frac{x}{2} + 1\right)\\

&(\tanh x)' = 1 - \tanh^2 x\\

&\sigma'(x) = \sigma(x)\left(1 - \sigma(x)\right)

\end{aligned}\end{equation}$$

其中$\sigma(x) = 1/(1+e^{-x})$是sigmoid函数。这几条公式其实就是说了这么一件事:$\tanh x$和$\sigma(x)$基本上是等价的,它们的导数均可以用它们自身来表示。

简单RNN分析 #

首先登场的是比较原始的简单RNN(有时候我们确实直接称它为SimpleRNN),它的公式为:

\begin{equation}h_t = \tanh \left(Wx_t + Uh_{t-1} + b\right)\end{equation}

其中$W,U,b$是待优化参数。看到这里很自然就能提出第一个疑问:为什么激活函数用$\tanh$而不是更流行的$\text{relu}$?这是个好问题,我们很快就会回答它。

从上面的讨论中我们已经知道,梯度消失还是爆炸主要取决于$\left|\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\right|$,所以我们计算

\begin{equation}\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}} = \left(1-h_t^2\right)U\label{eq:rnn-g}\end{equation}

由于我们无法确定$U$的范围,因此$\left|\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}\right|$可能小于1也可能大于1,梯度消失/爆炸的风险是存在的。但有意思的是,如果$|U|$很大,那么相应地$h_t$就会很接近1或-1,这样$\left(1-h_t^2\right)U$反而会小,事实上可以严格证明:如果固定$h_{t-1}\neq 0$,那么$\left(1-h_t^2\right)U$作为$U$的函数是有界的,也就是说不管$U$等于什么,它都不超过一个固定的常数。

这样一来,我们就能回答为什么激活函数要用$\tanh$了,因为激活函数用$\tanh$后,对应的梯度$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}$是有界的,虽然这个界未必是1,但一个有界的量不超过1的概率总高于无界的量,因此梯度爆炸的风险更低。相比之下,如果用$\text{relu}$激活的话,它在正半轴的导数恒为1,此时$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}=U$是无界的,梯度爆炸风险更高。

所以,RNN用$\text{tanh}$而不是$\text{relu}$的主要目的就是缓解梯度爆炸风险。当然,这个缓解是相对的,用了$\tanh$依然有爆炸的可能性。事实上,处理梯度爆炸的最根本方法是参数裁剪或梯度裁剪,换句话说我人为地把$U$给裁剪到$[-1,1]$内,那不就可以保证梯度不爆了吗?当然,又有读者会问,既然裁剪可以解决问题,那么是不是可以用$\text{relu}$了?确实是这样子,配合良好的初始化方法和参数/梯度裁剪方案,$\text{relu}$版的RNN也可以训练好,但是我们还是愿意用$\tanh$,这还是因为它对应的$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}$有界,要裁剪也不用裁剪得太厉害,模型的拟合能力可能会更好。

LSTM的结果 #

当然,裁剪的方式虽然也能work,但终究是无奈之举,况且裁剪也只能解决梯度爆炸问题,解决不了梯度消失,如果能从模型设计上解决这个问题,那么自然是最好的。传说中的LSTM就是这样的一种设计,真相是否如此?我们马上来分析一下。

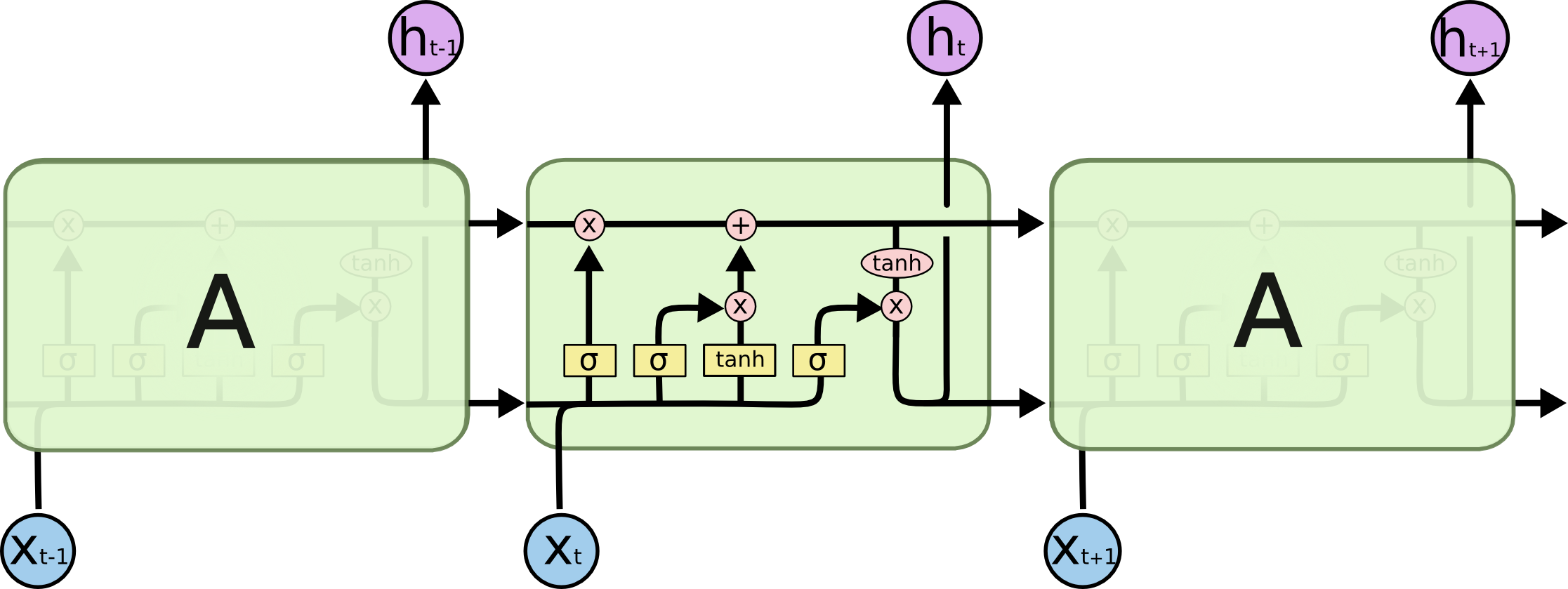

LSTM的更新公式比较复杂,它是:

\begin{equation}\begin{aligned} f_{t} & = \sigma \left( W_{f} x_{t} + U_{f} h_{t - 1} + b_{f} \right) \\

i_{t} & = \sigma \left( W_{i} x_{t} + U_{i} h_{t - 1} + b_{i} \right) \\

o_{t} & = \sigma \left( W_{o} x_{t} + U_{o} h_{t - 1} + b_{o} \right) \\

\hat{c}_t & = \tanh \left( W_{c} x_{t} + U_{c} h_{t - 1} + b_{c} \right)\\

c_{t} & = f_{t} \circ c_{t - 1} + i_{t} \circ \hat{c}_t \\

h_{t} & = o_{t} \circ \tanh \left( c_{t} \right)\end{aligned}\end{equation}

我们可以像上面一样计算$\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}}$,但从$h_{t} = o_{t} \circ \tanh \left( c_{t} \right)$可以看出分析$c_{t}$就等价于分析$h_{t}$,而计算$\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}}$显得更加简单一些,因此我们往这个方向走。

同样地,我们先只关心1维的情形,这时候根据求导公式,我们有

\begin{equation}\frac{\partial c_t}{\partial c_{t-1}}=f_t + c_{t-1}\frac{\partial f_t}{\partial c_{t-1}}+ \hat{c}_{t}\frac{\partial i_t}{\partial c_{t-1}}+ i_{t}\frac{\partial \hat{c}_t}{\partial c_{t-1}}\end{equation}

右端第一项$f_t$,也就是我们所说的“遗忘门”,从下面的论述我们可以知道一般情况下其余三项都是次要项,因此$f_t$是“主项”,由于$f_t$在0~1之间,因此就意味着梯度爆炸的风险将会很小,至于会不会梯度消失,取决于$f_t$是否接近于1。但非常碰巧的是,这里有个相当自洽的结论:如果我们的任务比较依赖于历史信息,那么$f_t$就会接近于1,这时候历史的梯度信息也正好不容易消失;如果$f_t$很接近于0,那么就说明我们的任务不依赖于历史信息,这时候就算梯度消失也无妨了。

所以,现在的关键就是看“其余三项都是次要项”这个结论能否成立。后面的三项都是“一项乘以另一项的偏导”的形式,而且求偏导的项都是$\sigma$或$\tanh$激活,前面在回顾数学公式的时候说了$\sigma$和$\tanh$基本上是等价的,因此后面三项是类似的,分析了其中一项就相当于分析了其余两项。以第二项为例,代入$h_{t-1} = o_{t-1} \tanh \left( c_{t-1} \right)$,可以算得

\begin{equation}c_{t-1}\frac{\partial f_t}{\partial c_{t-1}}=f_t \left(1 - f_t\right) o_{t-1} \left(1-\tanh^2 c_{t-1}\right)c_{t-1}U_f\end{equation}

注意到$f_t,1 - f_t,o_{t-1},$都是在0~1之间,也可以证明$\left|\left(1-\tanh^2 c_{t-1}\right)c_{t-1}\right| < 0.45$,因此它也在-1~1之间。所以$c_{t-1}\frac{\partial f_t}{\partial c_{t-1}}$就相当于1个$U_f$乘上4个门,结果会变得更加小,所以只要初始化不是很糟糕,那么它都会被压缩得相当小,因此占不到主导作用。跟简单RNN的梯度$\eqref{eq:rnn-g}$相比,它多出了3个门,所以这个变化说白点就是:1个门我压不垮你,多来几个门还不行么?

剩下两项的结论也是类似的:

\begin{equation}\begin{aligned}

\hat{c}_{t}\frac{\partial i_t}{\partial c_{t-1}}=&\,i_t \left(1 - i_t\right) o_{t-1} \left(1-\tanh^2 c_{t-1}\right)\hat{c}_{t}U_i\\

i_{t}\frac{\partial \hat{c}_t}{\partial c_{t-1}}=&\,\left(1 - \hat{c}_t^2\right) o_{t-1} \left(1-\tanh^2 c_{t-1}\right)i_{t}U_c

\end{aligned}\end{equation}

所以,后面三项的梯度带有更多的“门”,一般而言乘起来后会被压缩的更厉害,因此占主导的项还是$f_t$,$f_t$在0~1之间这个特性决定了它梯度爆炸的风险很小,同时$f_t$表明了模型对历史信息的依赖性,也正好是历史梯度的保留程度,两者相互自洽,所以LSTM也能较好地缓解梯度消失问题。因此,LSTM同时较好地缓解了梯度消失/爆炸问题,现在我们训练LSTM时,多数情况下只需要直接调用Adam等自适应学习率优化器,不需要人为对梯度做什么调整了。

当然,这些结果都是“概论”,你非要构造一个会梯度消失/爆炸的LSTM来,那也是能构造出来的。此外,就算LSTM能缓解这两个问题,也是在一定步数内,如果你的序列很长,比如几千上万步,那么该消失的还会消失。毕竟单靠一个向量,也缓存不了那么多信息啊~

顺便看看GRU #

在文章结束之前,我们顺便对LSTM的强力竞争对手GRU也做一个分析。GRU的运算过程为:

\begin{equation}\begin{aligned} z_{t} & = \sigma \left( W_{z} x_{t} + U_{z} h_{t - 1} + b_{z} \right) \\

r_{t} & = \sigma \left( W_{r} x_{t} + U_{r} h_{t - 1} + b_{r} \right) \\

\hat{h}_t & = \tanh \left( W_{h} x_{t} + U_{h} (r_t \circ h_{t - 1}) + b_{c} \right)\\

h_{t} & = \left(1 - z_{t}\right) \circ h_{t - 1} + z_{t} \circ \hat{h}_t \end{aligned}\end{equation}

还有个更极端的版本是将$r_t,z_t$合成一个:

\begin{equation}\begin{aligned}

r_{t} & = \sigma \left( W_{r} x_{t} + U_{r} h_{t - 1} + b_{r} \right) \\

\hat{h}_t & = \tanh \left( W_{h} x_{t} + U_{h} (r_t \circ h_{t - 1}) + b_{c} \right)\\

h_{t} & = \left(1 - r_{t}\right) \circ h_{t - 1} + r_{t} \circ \hat{h}_t \end{aligned}\end{equation}

不管是哪一个,我们发现它在算$\hat{h}_t$的时候,$h_{t-1}$都是先乘个$r_t$变成$r_t \circ h_{t - 1}$,不知道读者是否困惑过这一点?直接用$h_{t-1}$不是更简洁更符合直觉吗?

首先我们观察到,而$h_0$一般全零初始化,$\hat{h}_t$则因为$\tanh$激活,因此结果必然在-1~1之间,所以作为$h_{t-1}$与$\hat{h}_t$的加权平均的$h_{t}$也一直保持在-1~1之间,因此$h_t$本身就有类似门的作用。这跟LSTM的$c_t$不一样,理论上$c_t$是有可能发散的。了解到这一点后,我们再去求导:

\begin{equation}\begin{aligned}

\frac{\partial h_t}{\partial h_{t-1}} =& 1 - z_t - z_t (1-z_t) h_{t-1} U_z + z_t (1-z_t) \hat{h}_{t} U_z \\

& + \left(1-\hat{h}_{t}^2\right)r_t\left(1 + (1 - r_t)h_{t-1}U_r\right) z_t U_h

\end{aligned}\end{equation}

其实结果跟LSTM的类似,主导项应该是$1-z_t$,但剩下的项比LSTM对应的项少了1个门,因此它们的量级可能更大,相对于LSTM的梯度其实更不稳定,特别是$r_t \circ h_{t - 1}$这步操作,虽然给最后一项引入了多一个门$r_t$,但也同时引入了多一项$1 + (1 - r_t)h_{t - 1}U_r$,是好是歹很难说。总体相对而言,感觉GRU应该会更不稳定,比LSTM更依赖于好的初始化方式。

针对上述分析结果,个人认为如果沿用GRU的思想,又需要简化LSTM并且保持LSTM对梯度的友好性,更好的做法是把$r_t \circ h_{t - 1}$放到最后:

\begin{equation}\begin{aligned} z_{t} & = \sigma \left( W_{z} x_{t} + U_{z} h_{t - 1} + b_{z} \right) \\

r_{t} & = \sigma \left( W_{r} x_{t} + U_{r} h_{t - 1} + b_{r} \right) \\

\hat{c}_t & = \tanh \left( W_{h} x_{t} + U_{h} h_{t - 1} + b_{c} \right)\\

c_{t} & = \left(1 - z_{t}\right) \circ c_{t - 1} + z_{t} \circ \hat{c}_t \\

h_t & = r_t \circ c_t\end{aligned}\end{equation}

当然,这样需要多缓存一个变量,带来额外的显存消耗了。

文章总结概述 #

本文讨论了RNN的梯度消失/爆炸问题,主要是从梯度函数的有界性、门控数目的多少来较为明确地讨论RNN、LSTM、GRU等模型的梯度流情况,以确定其中梯度消失/爆炸风险的大小。本文属于闭门造车之作,如有错漏,请读者海涵并斧正。

转载到请包括本文地址:https://spaces.ac.cn/archives/7888

更详细的转载事宜请参考:《科学空间FAQ》

如果您还有什么疑惑或建议,欢迎在下方评论区继续讨论。

如果您觉得本文还不错,欢迎分享/打赏本文。打赏并非要从中获得收益,而是希望知道科学空间获得了多少读者的真心关注。当然,如果你无视它,也不会影响你的阅读。再次表示欢迎和感谢!

如果您需要引用本文,请参考:

苏剑林. (Nov. 13, 2020). 《也来谈谈RNN的梯度消失/爆炸问题 》[Blog post]. Retrieved from https://spaces.ac.cn/archives/7888

@online{kexuefm-7888,

title={也来谈谈RNN的梯度消失/爆炸问题},

author={苏剑林},

year={2020},

month={Nov},

url={\url{https://spaces.ac.cn/archives/7888}},

}

October 3rd, 2022

[...]相关博文连接–苏建林[...]

August 12th, 2023

个人感觉Lstm缩小梯度爆炸可能性这一点可以再细说一下。因为权重更新过程中梯度流不仅仅有ct到ct-1的路径,还有ht到ht-1,ht到ct, ct到ht-1的路径的各种组合,单单分析一个ct到ct-1的路径并不能说明其他路径不会梯度爆炸(毕竟只要有一条路径爆了那整个梯度就都爆了)。另外还看到一个说法,在初始化lstm各权重时,会把遗忘门的偏置bf初始化的比较大以保证训练伊始的各个遗忘门都比较接近于1,从而使过去的历史信息更好的传递以训练lstm,我认为这也可以提一下,不然光说lstm 通过诸多ft连乘来缓解梯度消失还是感觉非常的玄学,因为毕竟ft最后变成啥样并非我们可以直接控制的嘛

嗯,细节还有挺多的,但事实上LSTM也无法绝对保证梯度消失。此外,还有一个case,就是在单向语言模型场景,每个token都需要算loss,那么基本上也不会有梯度消失问题了。